生産・流通についての

意識のシェア

インドネシアのコレクティヴ

ruangrupaによる「食」のラボ

Text:廣田緑(造形作家・文化人類学者)

Photo:三吉杏奈

2024年10月19~20日、東京・代官山でアートと音楽の都市型フェスティバルDEFOAMATが開催された。新たな社会の在り方を模索することを目指し、アジア各刻から音楽家、美術家を招聘し、展覧会、トークイベント、ライブなどが複数の会場で同時発生するというものだった。イベントのひとつである美術展に参加したアーティストの中には、インドネシアのジャカルタを拠点とするアーティスト集団ruangrupa(ルアンルパ)が含まれていた。本稿では彼らが試みた東京におけるプロジェクトについて、その背景とこれからについて記す。

増殖し続けるコレクティヴの集合体

美術関係者であればruangrupaの名をすでに見聞きした人も多いだろう。2022年ドイツ・カッセルで開催された国際現代美術展DOCUMENTA15の芸術監督にアジアから初めて選出されたこと、そして個人ではなく集団が芸術監督の任に着くのは前代未聞だった。彼らはDOCUMENTA15に、美術市場とは無縁の、グローバルサウスを拠点とするコレクティヴを数多く招聘し、独自のキュレーションにより従来の国際展の問題点にも静かに異を唱えたことで、一躍国際的に注目された。 ここで併せて「コレクティヴ」という用語についても少し言及しておきたい。インドネシアでは、第二代大統領スハルトの長期政権が崩壊した1998年以降、若手アーティストが集団となる流れが生まれ、その最も早い時期にジャカルタとジョグジャカルタの芸術大学出身者6名で結成されたのがruangrupaである。昨今はアーティスト集団を「コレクティヴ(collective)」と称するのが現代美術領域での潮流となっているが、当時彼らは自分たちのことを「集団・グループ(インドネシア語ではkelompok)」と称していた。名称についての議論はともかく、彼らは当時欠けていたアートのインフラを自分たちで補うべく、メンバーの住居にギャラリー、アートショップ、アーティスト・イン・レジデンス、上映会やライブ、討論会のできる空間をつくり、ジャカルタ周辺の美術関係者だけでなく、音楽や演劇関係者、サブカルチャーに興味のある高校生までを巻き込み、あっという間に仲間を増やしていった。1 本稿では詳述しないが、ruanrupaが発信する多種多様なイベントに関わったグループはその後も仲間として繋がり、ネットワークは国外にまで広がっていく。彼らは拠点を数回変えながら、2018年にはアートと教育について考えるコレクティヴSerrum(セルム)と、印刷技術について研究するGrafis Huru Hara(グラフィス・フル・ハラ:以降GHHと記す)と協働し、“コレクティヴの集合体”を設立した。これが美術を通した教育プログラムを広く提供する目的を掲げたGUDSKUL:Studi Kolektif dan Ekosistem Seni Rupa (グッスクル:コレクティヴ研究&現代美術エコシステム)である。3つのコレクティヴがそれぞれに実践してきたイベントはGUDSKULに集約され、現在まで継続しているものもあれば、GUDSKUL主導で新たに生まれたプログラムもある。とにかく、彼らの活動をすべて把握することは非常に難しい。現在も日々、変化増殖進行中なのである。 読者の頭を整理するために補足するならば、GUDSKULの中にruangrupaとSerrum、GHHという3コレクティヴがあり、その名称で活動することもあれば、ruangrupa、Serrum、GHHの一部メンバーが集まり、新たなプログラムを企画実行することもあるわけだ。さらにGUDSKULになってからは上記3つのコレクティヴの構成メンバーだけでなく、GUDSKULのプログラムに関わり「GUDSKULのメンバーだ」と称する者も加わっている。 例えば「DEFOAMAT」のために来日したのはJulia Sarisetiati(ジュリア・サリスティアティ:以降サリと記す)、Julian Rieski Pratama(ジュリアン・リツキ・プラタマ)、Wiratama(ウィラタマ)の3名。このうちruanrupaのメンバーはサリであり、リツキとウィラタマはGUDSKULのメンバーである。

1 廣田緑『協働と共生のネットワーク インドネシア現代美術の民族誌』(2022)Grambooksの第11章第3節「メトロポリスに増殖する協働体―ルアンルパ」が詳しい。

《OK. VIDEO》で生まれた《OK.PANGAN》

来日チームのリーダーともいえるサリはDOCUMENTA15にruangrupaとして参加、2か月近くカッセルに滞在して芸術監督としての役割を担った。またruangrupaが2003年から隔年で開催する「OK.Video: インドネシア・メディア・アート・フェスティバル(以降OK.Videoと記す)」2のキュレーターに2017年から就任している。ジャカルタで多くの来場者を動員する「OK.Video」は、ワークショップ、調査プロジェクト、アーカイヴ、インドネシアにおけるメディアアートの制作・流通を目指して開催され、カルチャーのハブとして、美術領域だけではなく音楽やパフォーマンス領域も“巻き込み、巻き込まれる”という方法論により、常に変化する最新イベントとして若い世代から注目されている。 このイベントでサリは、2017年「第8回OK.Video」のメインテーマを「食」と設定した。これは彼女が当時から興味をもっていた“食と政治”の関係を取り入れたものである。以降も「食」は彼女を含めGUDSKULメンバーの重要なテーマとなり、そのアイデアは経済的・社会的持続可能性を実証・探究するための実験室ベースの研究プロジェクトへ発展していく。彼らが「食」を考えるようになった背景は想像に易い。ジャカルタという大都市では、他の地域からの食糧配給に依存せざるをえない状況がある。一時はcoolな食品と思われたファスト・フードのネガティヴな面にも皆が気づき始めている。 「OK.Video」を機に、サリは一層「食」に関係する活動をGUDSKULのメンバーと共に深め広めていった。GUDSKULが2019年に設立されてすぐに開始したプロジェクトに自然と調和した食品をつくることを目的としたSelarasa Jagakarsa Foodlab(スララサ・ジャガカルサ・フードラボ)がある。このフードラボなどを契機に、インドネシア現代美術界では複数のアーティストやコレクティヴがフィード・ポリティクスの問題に注目が集まっている。3 このコンテクストを理解するには、1966年から32年間も続いたインドネシア第2代大統領スハルト政権時の農業政策「緑の革命」について触れる必要があるだろう。人口増大、食糧需要の増大を解決するべく行われたはずの「緑の革命」は、社会生態学的条件の破壊、土地の収奪、川上から川下までの食料の工業化という深刻な結果をもたらした。サリはこの状況を「土壌から食卓に至るまで、食糧に関する大規模なパラダイムシフト」は「食糧管理政策による独裁政治だった」4と語っている。食材の多くを他国に依存する日本で暮らす我々にとっても、「食」の問題は生きることに直結する重要な課題だ。1998年、スハルト政権終焉のタイミングで結成されたコレクティヴruangrupaが、持続可能な現代の食糧問題に再注目し、メディアやテクノロジー分野へと引き付けてアートの文脈で再考する行為は、我々日本人に多くの示唆を与えてくれる。

22003年の第1回では「OK.Video: Jakarta International Video Festival」の名称だったが2015年からサブタイトルを「Indonesia Media Art Festival」に改称した。

32023年3月、山口情報芸術センター(YCAM)ではジョグジャカルタ在住のコレクティヴ、Bakudapan Food Studiesが「The Flavour of Power―紛争、政治、倫理、歴史を通して食をどうとらえるか?」が開催されている。彼女らも政治社会と食との関係を多様なアプローチから考察するプロジェクトを行っている。

4Julia Sarisetiati 2018 ‘A Collaborative Festival Engaging with the Political Dimensions of Food’ in The 2nd International Symposium for Media Art Art & Technology: Creativity, Education and Archive Environments. The Japan Foundation Asia Center, pp.24.

農民の知恵・伝統の再検証

彼らがここ数年行ってきた「食」の実践を見たところで、「DEFOAMAT」でのプロジェクト《OK.Pangan(OKパンガン)》についてみていこう。panganはインドネシア語で食品を意味する。《OK.Pangan》は「OKな食品」、若者言葉でいえば「イケてる食品」といったところだろうか。

DEFOAMATでのOK.Panganのタイトルボード

リーダーのサリは日本でのプロジェクト《OK.Pangan》について「農民が長い間培ってきた伝統を再検証することが重要だと思っています。古い科学は文書化されず過小評価されてきましたが、本当はこうした知識こそが、現代技術の基礎を形成しているのです。現状において、メディア・テクノロジーとあらゆる可能な生産・流通について意識をシェアしてたいです」5と語っている。 サリは続ける。 「異なる技術や知識をもつ多くの人々が、食に関する同様の問題を共有していますが、それぞれが繋がってはいません。私たちはそれぞれのもつ知識や必要性(コレクティヴ・インテリジェンス)を結集できるような場を提供する役割を果たしたいのです」。 プロジェクト《OK.Pangan》では、滞在中に行った食の生産現場でのフィールドワークのレポート(フィールド・ノート)が展示された。Forestgate代官山の会場ではフィールド・ノートの他、BURJAU(ブルジョー)の屋台が設置され、来場者にふるまわれた。

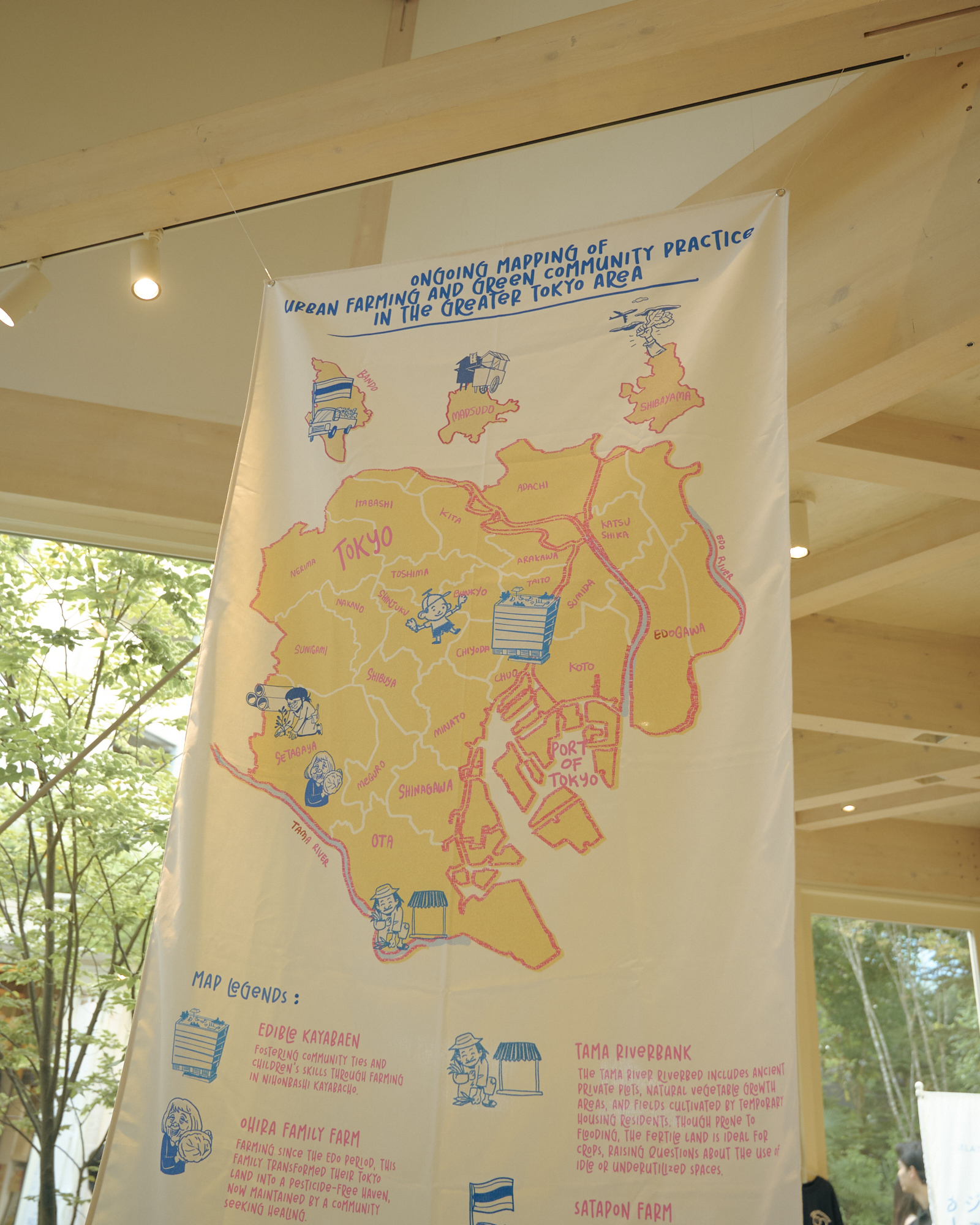

東京でのフィールドワークのマップも展示された

5 筆者がWhatsappで行ったインタビューより(2025年1月15日)

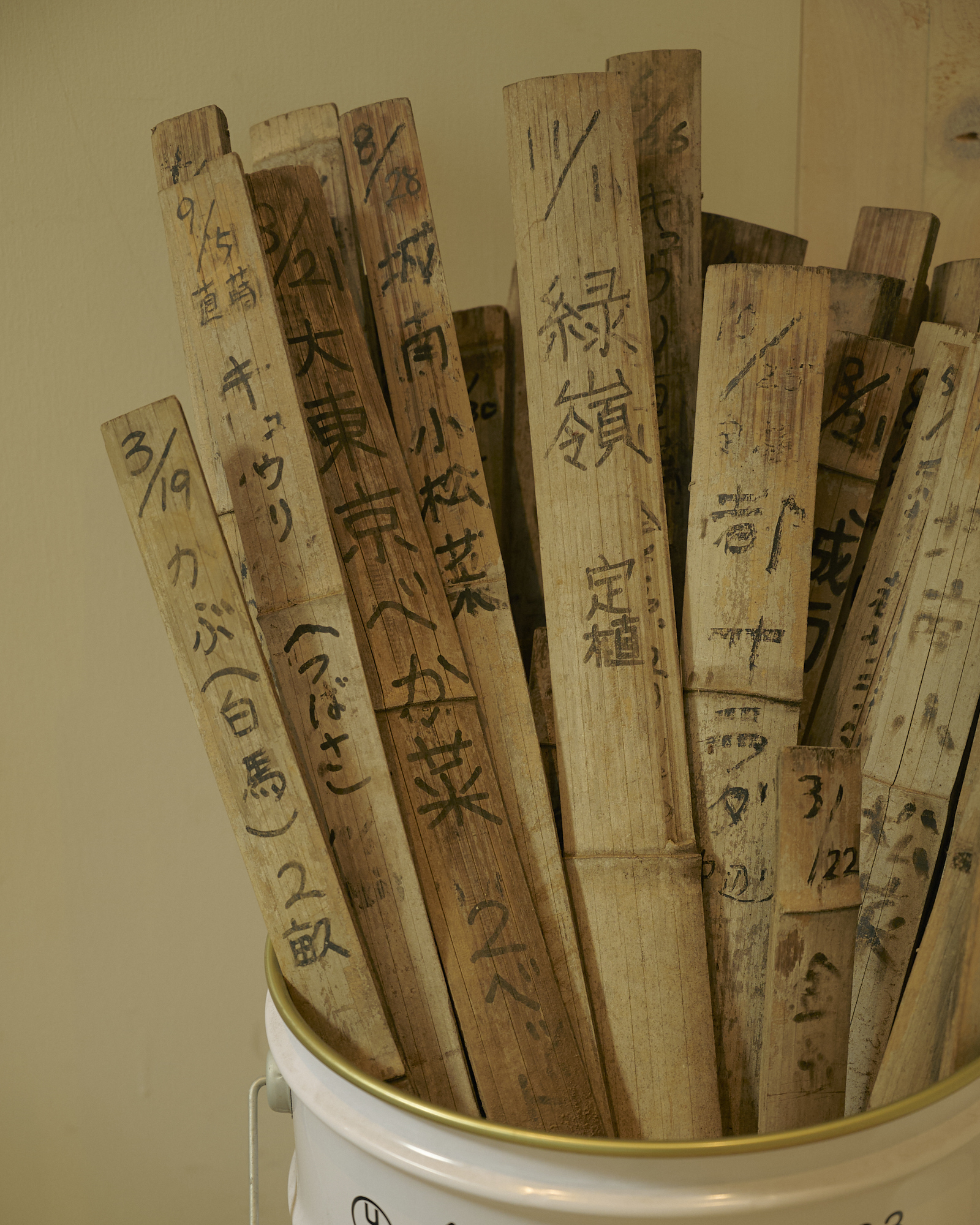

フィールドワークした各農園の資料も展示

フィールドワークのレポートはZINEになり、知識が共有された

ブルジョーとはインドネシア語のbubur kacang hijau(ブブール・カチャン・ヒジャウ)の略称だ。buburのbur(ブル)とkacang hijauのjau(ジョー)を合わせてブルジョー。善哉にも似た、緑豆を甘く似たインドネシア各地で一般的な伝統料理だ。緑豆を柔らかく煮込み、ココナツミルクとヤシ砂糖で甘みをつけると、パンチの効いた料理が多いインドネシアの料理の中で、なんとも上品な一品に感じる。緑豆は植物性タンパク質を多く含み食物繊維が豊富で栄養価が高い「イケてる食材」である。インドネシアでは風邪を引いたときや、断食明けに食されることが多い。腹持ちもよく栄養素も十分に含まれている。 《OK.Pangan》で来場者に提供されたブルジョーは、都会にひととき出現した南国のデザートというイメージの背景に重要なメッセージが隠れている。彼らは、東南アジア社会史研究者・倉沢愛子のMobilization and Control :A Study of Social Change in Rural Java 1942-1945(1988)の、日本軍による3年半のインドネシア占領期、日本の婦人会が栄養価の高い食材やレシピを現地で教え、サツマイモ、キャッサバ、トウモロコシ、タロイモから米不足を乗り切るため粥をつくり奨励したという記述に注目した。文献に言及はないが、上記の歴史から、現在インドネシア人の食文化として不動の地位にあるブルジョーのルーツが、日本が提案した代替食品だったのかもしれないと想像を膨らませている。彼らのプロジェクトの力強さと説得力は、こうした人類学者を彷彿させるフィールドワークと文献調査の積み重ねにある。

ブルジョーを振る舞うリツキ(GUDSKUL)

ブルジョー

《OK.Pangan》のモバイル・ラボ 筆者は名古屋を中心に開催された「あいちトリエンナーレ」に招待作家として来日したruangrupaのコーディネーター兼通訳として1ヶ月半をメンバーと共にした経験がある。当時彼らの関心事だった「教育」を具体化したプロジェクト《ルル学校》は、振り返ってみれば、「あいちトリエンナーレ」後にジャカルタで設立されたGUDSKULのトライアルだったともいえる。彼らの実践はその後も留まることをしらず、芸術監督となったDOCUMENTA15では世界各地域のコレクティヴの知識や技術をシェアするネットワーク形成を実現させ、それは設立当時のruangrupaのように増殖中である。 であるならば、DEFOAMATでの《OK.PANGAN》は、GUDSKULの日本における食リサーチの第1弾であり、次となればより強力に日本の文脈を踏まえ、日本の生産者と「意識をシェアする」プロジェクトを行うことが容易に想像できる。「あいちトリエンナーレ」でもDOCUMENTA15でも、ruangrupaはけしてその場に展示されたものが完成形だとは言わなかった。そこにあるもの(プロジェクト作品)は種であり、蒔いた種が成長し仲間を生み、横のつながりを形成する。あるいはその場にあった木に接ぎ木をすることにより、ハイブリッドな何かが生まれるのだと。 展示はゴールではなく、世界中の展覧会場が彼らのモバイル・ラボなのである。

展示会場の様子

廣田緑

造形作家・文化人類学者(国際ファッション専門職大学准教授) 名古屋生まれ。愛知県立芸術大学美術学部卒業後、インドネシア・バリ島へ移住。 バリ、ジョグジャカルタで17年間作家活動を行い、帰国後に文化人類学を学び、2013年博士号取得。単著『協働と共生のネットワーク インドネシア現代美術の民族誌』(2022 Grambooks)では2000年以降に生まれたコレクティヴによるアートの実践について複数の事例を紹介している。

二日間のアートフェスティバルで

ruangrupaが残したもの

ーコラボレーターから見た記録

text:伊藤洋志(ナリワイ)

photo:三吉杏奈

文化的連帯と模索の場

2024年10月19-20日の二日間、”アジアの文化的連帯の中で、新しい社会のありかたを模索する -alternative asian life- ”というテーマで、とあるアートフェスティバルが東京の代官山で開催された。

名前は「DEFOAMT(デフォーマット)」。音楽とアートで構成されたフェスティバルである。音楽ライブとアートイベントは観客が重なるジャンルであるものの、ここ日本においてはもっぱら別に開催されるジャンルである。この二つを組み合わせるフェスティバルは、ありそうでなかったものと言える。

美術展覧会としては非常に短い会期、2日間で行われたこのフェスティバルで、アート部門で海外から招待されたのがインドネシアのアートコレクティブ「ruangrupa(ルアンルパ)」である。筆者は日本側のコラボレーターとして参加した立場から、本稿でruangrupaの作品制作についての記録を残したい。

ruangrupaは日本語メディアでも紹介されているため詳細は省くが、インドネシアのジャカルタでスハルト政権が崩壊した直後の2000年に6人のアーティストが一軒家で集まり始まったコレクティブである。日本国内での芸術祭への参加もあり、非営利団体とも紹介されている。2022年のドイツ・カッセル開催のドクメンタ15の芸術監督を務めたことが最も知られている出来事であろう。5年に1度のイベントであるドクメンタは通例一人の有力キュレーターが芸術監督に選ばれてきた。コレクティブとして選出されるのはもちろんアジア出身者が選ばれるのも初のことで大きなニュースとなったのである。

都市農業についての作品をつくる

実行委員会からきた依頼は次のとおりである。「作品制作のための東京および近郊の都市農業についてリサーチをしたい」である。

筆者は大学院で農学を専攻し価値観を若干でも更新するような複数の生業(ナリワイ)をつくる自営業をしながら実践結果を著作物にする活動をしている。もともと農業メディアの取材活動をしていたこともあり今回の依頼があった。

都市農業をリサーチしたい場合、どういう農家、農的活動を取材するのがいいか?これはもちろん何を知りたいかによって変わる。メディアを通してruangrupaのこれまでの活動を知る限りでは、都市の様相を理解する助けになる取材先を探すことにした。当初はリサーチの結果をZINEにまとめ、展覧会を開き食べ物を屋台で振る舞うらしい、という情報のみであった。

OK.Panganがはじまっていた

取材先を下調べしているうちに、ruangrupaから来日して作品制作するのはJulian Riezki Pratama(ジュリアン・リズキ・プラタマ)、Julia Sarisetiati (ジュリア・サリセティアッティ)、Wiratama(ウィラタマ)の三人に決まり、オンラインでのやりとりがはじまった。届いたステートメントを見ると、彼らが隔年開催しているOK.Video Jakarta Indonesia Media Arts Festivalというビデオアートのフェスティバルで2017年に食がテーマに取り上げられ、2019年には世界的パンデミックにより顕在化した都市における食料問題に対してSelarasa Jagakarsa Foodlabというプロジェクト(原文ではイニシアチブ)が立ち上げられていた。

記憶が薄れかけているかもしれないが、パンデミック発生当初は、物流すらも感染拡大の原因になるから止めるべき、あるいは、感染拡大するとエッセンシャルワークの担い手も確保できなくなる、という議論までなされていた。つまり外から食料を供給されることを前提とした現代都市に突然食糧危機が訪れる恐れが想像されるようになったのだ。「都市農業」というテーマは単に、実行委員会からの「食」をテーマに、というリクエストに反応して思いついたものではなかったのである(PanganはFoodの意味)。もとよりすでにジャカルタで始まっており、「食べ物をコラボレーションや学際的な議論を促進するメディアおよびテクノロジー」として捉えた活動を開始していた。

オンラインで打ち合わせを続ける中でこちら側から提示した取材候補は次のようなものであった。

- 河川敷における野宿生活者の菜園

- ラオスからの難民とタイからの移民の夫妻が営むタイ野菜の農園

- 立ち退き問題に直面してきた成田空港近隣の農家

- 江戸時代から続く地域の有志によって手入れされている東京23区内の農園

- 公立小学校の屋上で校長自ら私財を投げ打ち立ち上げられた屋上菜園

- 金融街の中に児童教育のために立ち上げられた菜園ガーデン

などである。

一つ一つを手短かに紹介しようとしても情報量が多くなる農園だが、そのこと自体が食が多方向の議論を生み出す媒介になりうることも表している。

もちろんこれ以上の取材先の農園の候補があったが、選ばれたのは上記の取材先である。滞在制作期間は3週間弱程度。その間に取材をし、出版物を制作し、さらに展覧会も行うのである。

畑に機関銃、Grabのドライバー

遠くに取材に行く、これは普段の環境と違いが大きいわけだから取材側からすれば発見も多い。だが、それだけではない。取材を受け入れる側にも発見がある。

ちなみに、農業専門雑誌だったらどういう取材をするか。編集長の方針にもよるが、その農家の成功事例を中心に取材し、読者が応用したくなるように取材し記事化する。

だが今回の取材はそこまで機能的、直線的ではない。もっと複雑さを保ったものである。

各農園への取材の詳細は、ZINEに記録されているためここでは書かないが、最も印象的だった出来事のいくつかを紹介したい。一つは成田空港内にある農園への取材である。「TOKYO(NARITA)」と表記される千葉県の成田空港は東京エリアの国際空港で、開設に際しては激しい抗議活動の末、多くの農家が立ち退きにあった開拓地の農村である。

取材の最後になぜここに取材したかったのかを彼らが語ったのには、インドネシアでも同様の空港による農家の立ち退き問題が起きていることが理由だとのことだった。日本では機動隊が出動したが、インドネシアでは機関銃を持った軍隊が来たという。実際にruangrupaのメンバーの友人も立ち退きにあい農業を続けられなくなり、Grabのドライバーになるなどの転業を余儀なくされた。単にニュース性が高いから成田空港の農家が取材先に選ばれたわけではない。実体験に基づいた取材先の選択だったわけである。

リサーチコーディネートを担当するにあたって、改めて成田空港をめぐる土地の問題を調べてみると個人的にも発見があった。成田空港は、空港建設で大きな闘争が起きた世界的にも大規模なケースだったこともあり、他国の大規模空港建設において参考事例になっていること。良く言えば争いごとが激しくならないようにする参考になってもいるし、悪く言えば首尾よく土地を接収する交渉術の参考事例になっている。日本に住む人が思う以上に世界の空港建設に影響を与えているという。

さらに、恥ずかしながら取材直前に知ったことだが、2029年に現在の2倍の面積に拡張する計画が認可され推進されていることも発見であった。これもあまり知られていない事実だ。だが、影響はとてつもなく大きい。成田空港がLCC用の第三ターミナルができるなど、徐々に拡張していることはなんとなく分かるが、2倍というのはもう一つ空港ができることに匹敵する大規模な変更であり、あまり知られていない。これから約100軒の家が移転予定だという。

国際的な取材は事情に詳しい現地協力者のサポートで取材が行われるわけだが、一方的なものではない。サポートする側にも発見があり、取材を受ける側にも発見がある。この相互作用は狙ってやったものではないのだろうが大変得難い副産物だ。平常運転で暮らしていたら知ることがなかったかもしれない。 各取材先ではその場所に応じた様々な会話がなされたが、共通して、堆肥づくりについて、種子について、農業の意義、は共通して質問していった。

堆肥づくりは日本にいると馴染みがあるが、熱帯気候のインドネシアでは落ち葉なども急速に分解され土に取り込まれにくい。何もしなければ土壌に肥料になる有機物は蓄積されない。そのためインドネシアでは近年になって堆肥づくりが流行し始めているという背景もあるようだ(歴史的には栽培前に直接養分を土に供給する焼畑農業などが採用されてきた)。

撮影:DEFOAMATスタッフ

種子についても、食の主権が主要な問題意識の一つであることを象徴する質問である。食の倫理の分野では、現代農業で主流の種苗メーカーが独占的に取り扱う一代限りのタネについては長らく議論の対象である。この流れに対抗して誰でも利用可能な在来の種の保存はローカルな場で実践されている活動であり、今回の取材先でも自家採取に取り組む農家もあった。このように質問項目自体がある種の価値観を体現した取材が行われていった。

リサーチをくつろげる展覧会として展開する

展覧会までにやることは、ZINEをつくること、そして食べ物を振る舞うための屋台をつくること、そして展示物の要素である写真もプリントすること、振る舞う食べ物の食材を日本で調達することなどである。さらに、ジャカルタですでに都市農業プロジェクトで出版された本屋や制作された映像をくつろぎながら見られるスペースをセッティングする。なるべく廃棄物を出さないように借りられるものを探すなど配慮しながら準備が進められた。原理主義的にこだわることはないものの理念と実体が乖離しないような姿勢が印象的であった。 中でも大物の「屋台」をどう調達するかという難題があったが、なんと筆者が参加する「スクラップ装飾社」が製作したミルクティー屋台がストックされていたことを思い出し、それを再度装飾し直してつかうことになった。もはや借り物競走である。

今回、インドネシアで事前に制作されて持ち込まれたものもある。都市農業イラストマップである。これは事前に取材先を決めたあとに、渡航前に描かれ大型サイズの垂れ幕にプリントされインドネシアから彼らが持参したものだ。各取材先をイラスト化したシールも事前に制作されていた。聞けばruangrupaは印刷スタジオを持っているということなので現地に来る前に作ってきていた。一方で、屋台を整備している途中で「のぼり旗」がほしいと言うアイデアが出たので、都内で自社縫製している老舗の旗屋を見つけダッシュで買いに行き、さらに日本語の店舗幟は縦書きで独特なので、筆者が描いたラフ画をもとにWiratama氏がペイントした。このように臨機応変さも求められる制作現場であった。ただし、ストイックに妥協しない姿勢というより常に「if it is possible」というゆるさがあった。些細なことのように思われるかもしれないが制作環境が平和で穏やかであったのは特に記しておきたいことである。前日の設営でも会場の閉館時刻ギリギリになって日本人メンバーがナーバスになる中、ruangrupaのメンバーは鼻歌を歌いながらテキパキと準備に動いていた。

できあがった展示空間には映像モニターや参考図書があるコーナーにはクッションが置かれ座ってくつろげるようにしつらえ、ジャカルタと東京の巨大な都市農業イラストマップが並んで吊り下げられ、率直に「お互いのベストプラクティスを共有しよう!」という友情を感じる雰囲気を醸し出していた。リサーチに基づきつつも固い「学習」にもならず、興味本位のエンタメにもならず、絶妙なさじ加減の空間ができあがっていた。ただし、それだけにとどまらないのが屋台での振る舞いパフォーマンスである。

緑豆ぜんざい「ブルジョ」にひそむ権力の影響

屋台で食べ物を振る舞うパフォーマンスをする、というプランを聞いたときに料理について説明を受けたのは、「ブルジョ」と呼ばれるココナッツミルク緑豆ぜんざいとのことだった。インドネシアではとてもメジャーで24時間どこでも屋台で食べられるものらしい。簡単に作れるから鍋があれば大丈夫、と聞いていたが、作るのが簡単で無料で振る舞うにしても食品衛生法の運用は難しい。

例えば災害時の炊き出しに営業許可はいるのだろうか?町内会の餅つきはどういう扱いになるのか?など厳しく考え始めると難しい。実施に当たっての事前調査では、不特定の人に振る舞う場合は無料でも許可が必要になる、というのが原則だということが分かった。

結局、営業許可が取れたキッチンでの調理を行うことでクリアしたが、食に関する規制は様々な問題をはらんでいる。近年でも、国際基準で漬物の製造許可を見直したため、伝統的に食中毒がほとんど出てこなかった「いぶりがっこ」などの漬物の製造設備環境のハードルが上がって小規模漬物業者の廃業が続出した。

漬物の食中毒は確かに発生しているものの、実は大半が近年量産商品が増えている「浅漬け」での事故が大半であった。あらゆるところで問題が発生しないレベルの強い規制を採用すると、個別には問題が起きにくい実績のある伝統食品の製造が難しくなってしまう。漬物製造へのアクセス制限の強化は、食の主権の問題でもある。資金調達能力によってできる人が限られてしまうし、小規模な食品の場合は設備投資をして製造許可を取るほどのリスクを取れる業者がいなければ単に製造が途絶えて文化が消えることになる。規制には個別の緩和策や支援策がセットにならなければいけないことがよく分かる話である。この問題は直接的に展示には出てこないが、準備過程で次のテーマの種が湧いてくるのは現場の面白さである。

本題の「ブルジョ」についても、同様の食の主権の問題が隠されている。緑豆を煮て、ココナッツミルクと一緒に温めてつくるぜんざい、これはインドネシアの古来からの料理ではない。おそらく戦後に普及した料理なのである。歴史的にインドネシアは第二次世界戦争中に旧日本軍が占領していた時期がある。その際に、軍に優先的に米を供給するために、インドネシアの自給的な農家から米を徴収し、その代替食としてサツマイモ、キャッサバ、トウモロコシ、タロイモなどを混ぜた食材を「闘争粥」と称して普及させたという背景がある。さらにバナナの茎、パパイヤの茎、キャッサバの葉、カタツムリなど、未利用タンパク質として推奨したのである(この普及活動が婦人会を通じて行われたことも重要である)。闘争粥が普及された時期には、住民の台所に憲兵が来て貯蔵米の捜索と徴収が行われ、栄養状態の低下によって出生率が低下するほどの影響があったと言われている。彼らの見立てでは、ブルジョの起源はまだ定かではないがこの歴史の影響を受けたメニューの可能性がある、とのことである。

ただし、現在のブルジョは人気のメニューで、生姜、ココナッツミルク、緑豆でつくられていて栄養もあり美味しいと評判で、日本の状況と対照的に屋台が街のいたるところでブルジョを売っていて、屋台はコミュニティスペースにもなっている。

そうして迎えた会期中の土日。会場となった代官山の駅前のカフェ複合店の入り口、屋台でブルジョを「Enjoy!」とにこやかに人々に振る舞いながら、屋台の壁にささやかに貼られた作品キャプションを案内しながら次々と配っていく。来場者がブルジョを受け取り「おいしそう」と思った瞬間に案内されて目に入るのは、占領時の闘争粥の歴史背景を解説したキャプションである。この体験には過去と現在と未来について、否定と肯定だけではなくまた別の感覚を生じるものがありそうである。個人的には、日本で「ブルジョ」屋を始めたいという気にもなった。ココナッツミルクは体に良くて素晴らしい。

取材先の農家さんが見にくることもあれば、アート愛好者、ただ通りがかりの老若男女など様々に来て、振る舞われたブルジョでインドネシアの味を楽しんでいた。展覧会では、都市と農村、食料消費地と供給地という単純化された世界観、都市観や、ストイックに取り組むハードな農業だけではなく遊びのある農耕の存在、など既存の世界観を離れる作用がこの展覧会にあったのではないかと思う。わずか2日間で閉会されたが、このプロジェクトは今後も継続していきそうだし、完成された2冊のZINEは少しずつ人の手に渡っていく予定である。”文化的連帯の中で、新しい社会のありかたを模索する”というテーマは実行されたと言えるだろう。同時に成否はこの2日間で関わった人たちの今後の動きに託されている。農園は生きものである。

伊藤洋志

香川県出身。京都大学農学部修士課程修了。「仕事と遊びと生活が一体化した生業の考案と実践研究に取り組むナリワイの伊藤洋志」小さい資金で始められて技が身に付き心身が鍛えられる仕事をナリワイと定義し、空き家の改修運営や「モンゴル武者修行」、「遊撃農家」、「全国床張り協会」などのナリワイを考案し自ら実践。近年は海外と連携し生活文化を探求する活動にも取り組み、山岳民族のアカ族に技を習って竹で家を建てる研究をタイ北部と日本山間部で行なっている。著作『ナリワイをつくる』(東京書籍 文庫版 筑摩書房)は 韓国でも翻訳出版された。ほか『小商いのはじめかた』『フルサトをつくる』『イドコロをつくる』(ともに東京書籍)。