SIDE CORE

『RED EARTH ON RED FIRE』評

text:木村直大

photo:三吉杏奈

SIDE COREがDEFOAMATで発表した作品『RED EARTH ON RED FIRE』は、主に2つのプログラムによって構成されていた。1つ目のプログラムでは、高須咲恵が代官山T-SITEの駐車場の木陰に手製の小さな窯を設置、渋谷川で採取してきた赤土を野焼きして、土器を制作するものであった。窯の脇には、やはり手製の屋台を置き、沸かした湯で淹れたお茶を来訪者に振る舞いながら、終始和やかに火の番をすることで自然とコミュニティーが生まれていた。来訪者も一部参加して制作された土器は、焼きあがったものから屋台に陳列された。

『陶器は人類最初の産業廃棄物と言われており、人の営み、都市の記憶を後世に残す・残してしまう媒体です。会場となる代官山蔦屋から徒歩5分の場所でも弥生土器が発掘されていますが、このことは渋谷という街に、遠い時代のストーリーを与えました。』(本展ステートメントより抜粋)

本展のステートメントでも触れられている通り、会場のすぐ近くにはかつて弥生土器が出土した「猿楽住居跡公園」がある。「100年に一度の再開発」を謳った渋谷を横目に行われる2,000年前の野焼きが、何とも言えない滑稽さを漂わす。同時に、代官山内でも多くの富裕層が闊歩するT-SITEの駐車場にはテスラの高級電気自動車が何台も停まっていて、これもまた野焼きとの奇妙なコントラストを生み出す。我々はいつからか、ぱっと見で素材や原理がわからないものに囲まれ過ぎてしまった。そういう意味では近くの川の土で作られた土器の方が電気自動車よりもはるかに直感的な安心感があるのだが、後者の方がよりポリティカル・コレクトな存在なのであろう。弥生土器の記憶を受け継ぎ、この地に伝わるプリミティブな営みを実践したパフォーマンスは、古代のシステムが今も尚有効であることを軽快に示すと同時に、再開発やSDGsを巡る不完全燃焼な感覚を浮彫にしていた。

プログラムのもう1つは、予約制で行われた渋谷川の暗渠ツアーである。松下徹と西広太志が20名程度の応募者を引率し、暗渠の歴史や構造、生息する生物などについて解説しながら探索していく。グラフィティなどの都市に散りばめられたストリート・アートや、街の歴史を解説しながら歩いていく「ナイト・ウォーク」という彼らのプロジェクトの暗渠版とも言うべき試みである。当然のことながら、このプログラムは1つ目の「野焼き」とも接続している。

『本プロジェクトは、暗渠に入り込む、街中で野焼きをする、作品を路上に設置する、など日常から脱線していく遊びを通じて、未来や過去という「遠い時間」に繋がりを見つけ出そうとする試みです。 (野焼きの)素材となる土の採取は、渋谷川の暗渠で行います。渋谷川はかつて湧き水に含まれる鉄分の沈殿によって赤かったと言われており、この赤い(渋色)水が渋谷の語源の一つとも言われています。』(本展ステートメントより抜粋)

集合場所から梯子を使って暗渠に降りていく。川と言っても水量は少なく浅い。暗渠内の最終目的地点まで進んで行く途中、驚くほどゴミが溜まっているスポットがある。タバコの吸い殻や酒の空き缶、ペットボトルなどが散乱している。侵入者が宴会をした後なのかと思ったが、そうではない。頭上を見上げるとマンホール。つまりこれらのゴミはその場で捨てられたのではなく、マンホールを通じて地上から落下してきたものである。普段歩いている地上からでは気付かないこの視点は、暗渠という場所そのものが

『普段見ている風景の中に抜け穴のような空間 / 状況が可視化』(同時期に開催されていたワタリウム美術館でのSIDE CORE個展『コンクリート・プラネット』ステートメントより抜粋)

された状態であることを端的に示す。

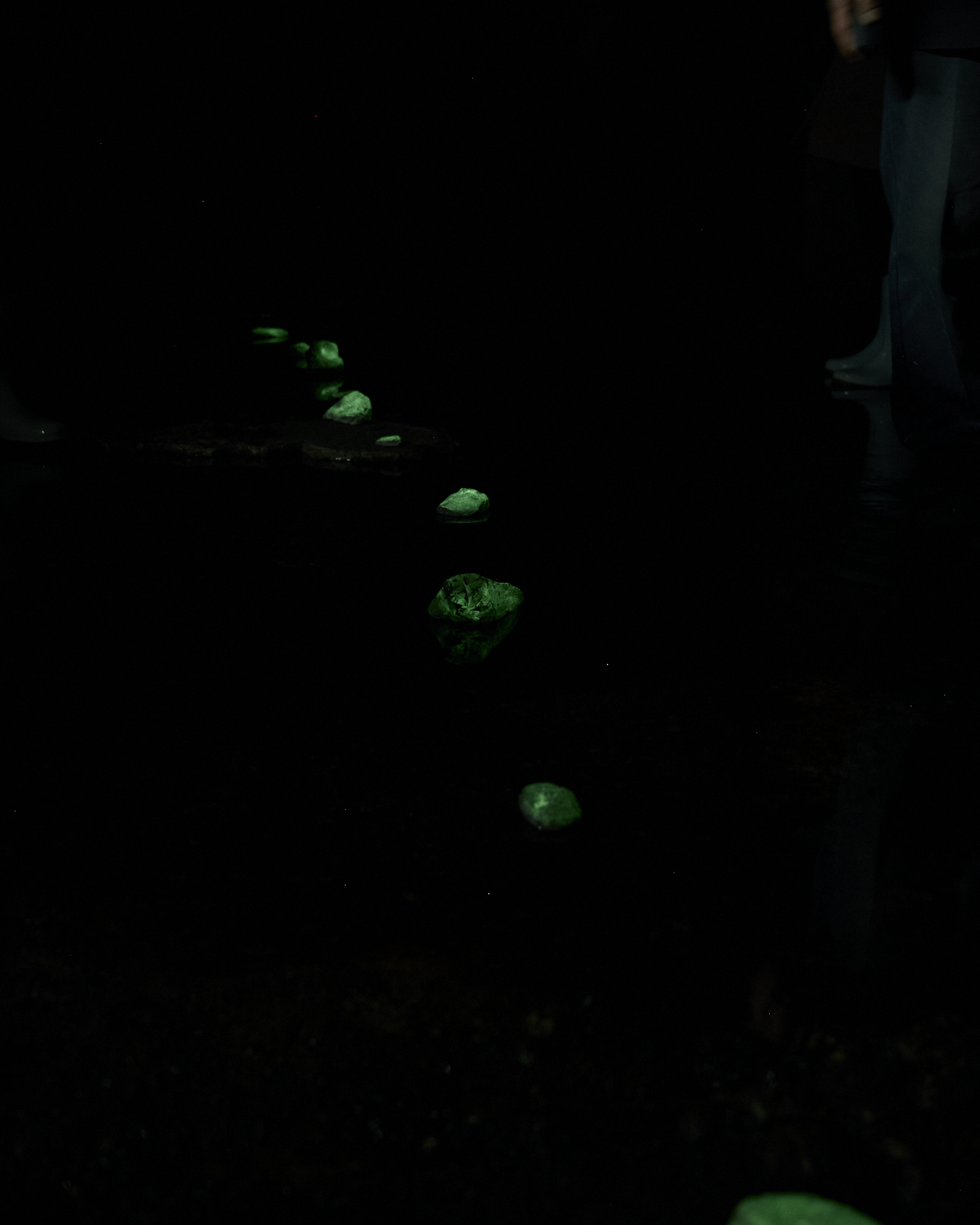

「いま宮益坂の交差点くらい」等、位置情報についてのアナウンスが松下から適宜入るが、外部の光がほぼ遮断された暗渠の中ではその距離感がいまいち掴めない。そうこうしているうちに、ツアーの目的地点に着く。そこで一切の照明を消すと、次のようなパフォーマンスが行われた。その場所の両端には地上のマンホールからの光がそれぞれ差し込んでいて、その光と光を繋ぐように蓄光塗料を施された石が並べられた。地上の生活音をこんなにも意識的に聴取したことがあっただろうかと思うほど、暗闇の中では感覚が研ぎ澄まされる。その中で一つずつ石に光が照射されていき、蓄光塗料の作用で光の道が徐々に立ち現れてきた。地上から地下へ。いつもの生活空間とレイヤーが一つズレるだけで(SIDE

CORE曰く「日常からの脱線」)、視覚も聴覚も距離感も簡単に狂わされる。いや、狂わされるというよりは、余分な情報がない中で試されているのかもしれない。とにかくそのような状況下においては、普段見えないものが見え、聞こえないものが聞こえてくる。そして、地上から差し込む大きな光と、地下でそれらを点線のように繋ぐ小さな光の石たち。素朴ながらも幽玄さを感じさせる光景に、思わず息を呑む。ストリートやアンダーグラウンドなど都市の隙間に目を向け、寄り添ってきたアート・チームSIDE

COREの真骨頂とも言うべきスタイルでありながら、これ程までに詩的な作品があっただろうか。個人的には彼らの代表作と言っても過言ではないと思うものであった。

※照明の関係で写真では作品の魅力を伝えきれていないことはご容赦いただきたい

古代と現代、渋谷と代官山、地上と地下。渋谷という土地を貫く時間軸を自由に往来しながら、都市の物理的な位置関係やレイヤーを縦軸、横軸として捉え見事に作品化した『RED EARTH ON RED FIRE』は、文字通り多層的な示唆に富みながら、ロマンの溢れるものであった。